Pénurie de main-d’œuvre ou exode des professionnelles en soins?

Le manque de professionnelles en soins est une réalité qui affecte le travail sur le terrain. Pour justifier cette situation, le gouvernement évoque une « pénurie de main-d’œuvre », ce qui lui permet de se déresponsabiliser de l’état catastrophique du RSSS. En effet, en évoquant une pénurie, il présente le problème comme une fatalité plutôt que comme le résultat de nombreuses années de mauvaises décisions politiques.

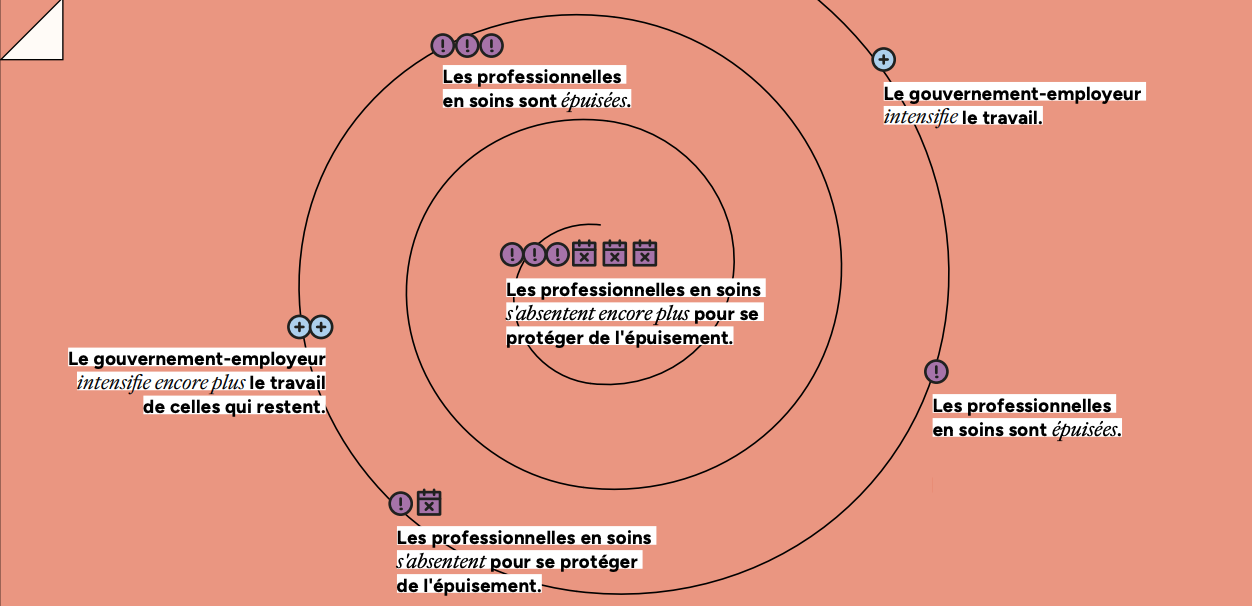

Le cercle vicieux de l’intensification du travail

En réalité, depuis 1990, les gouvernements se sont tournés vers une approche de gestion qui mise sur « en faire plus avec moins » afin d’éviter le « gaspillage » de ressources. Cela se traduit par des équipes de soins planifiées au minimum, une intensification du travail pour les professionnelles en soins et une baisse de la qualité des soins pour la population.

Ainsi, le réseau de la santé fait face à une crise du travail.

Quelques données sur l’exode des professionnelles en soins

L’exode

Le nombre d’infirmières inscrites au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) augmente depuis plusieurs années, mais elles travaillent de moins en moins dans le réseau public : leur proportion est passée de 85 % en 1992 à 72 % en 2022.

Le manque à gagner

10 800 Infirmières de plus seraient présentes dans le RSSS si la proportion de 1992 avait été maintenue.

Une aide non négligeable dans un contexte de vieillissement de la population et de complexification des soins!

La relève

43 % des infirmières de moins de 35 ans qui ont intégré la profession en 2022 l’ont quittée la même année. Ce sont des données inquiétantes quant à la rétention de la relève.

Saviez-vous que?

Depuis 2018, près de 20 perfusionnistes cliniques ont quitté le Québec pour aller exercer ailleurs. Considérant qu’elles sont environ 75 dans le RSSS, ce nombre témoigne d’un exode important. Elles quittent en raison de l’écart salarial majeur avec l’Ontario et les États-Unis, et des conditions de travail extrêmement difficiles au Québec. Par exemple, elles sont souvent obligées de faire des heures intensives de garde, en plus de leur horaire régulier de travail.

D’autres impacts de la crise du travail

La crise du travail se manifeste aussi par l’obligation pour les professionnelles en soins d’accomplir « toute autre tâche connexe » à la demande des employeurs. Les inhalothérapeutes en font l’expérience avec les fameuses « unités techniques », des statistiques qu’elles doivent compiler, mais qui n’ajoutent aucune valeur aux soins.

Les impacts de cette crise se font ressentir sur la santé et la sécurité au travail : le nombre d’infirmières auxiliaires absentes pour cause d’invalidité et d’accidents de travail est alarmant et la prévention insuffisante des risques par les employeurs en est partiellement responsable.

Des choix politiques courageux pour briser ce cercle vicieux

Pour mettre fin à l’exode et aux autres conséquences de la crise du travail, il faut cesser d’invoquer la « pénurie » comme excuse pour justifier l’inaction. En privilégiant une planification adéquate de la main-d’œuvre, notamment par l’implantation de ratios sécuritaires et de bonnes conditions de travail et d’exercice, les décideurs miseraient sur des solutions pérennes pour briser le cercle vicieux.

C’est un choix politique qui demande du courage, c’est sûr! Mais la FIQ continuera à militer pour construire un réseau de la santé et des services sociaux de qualité.